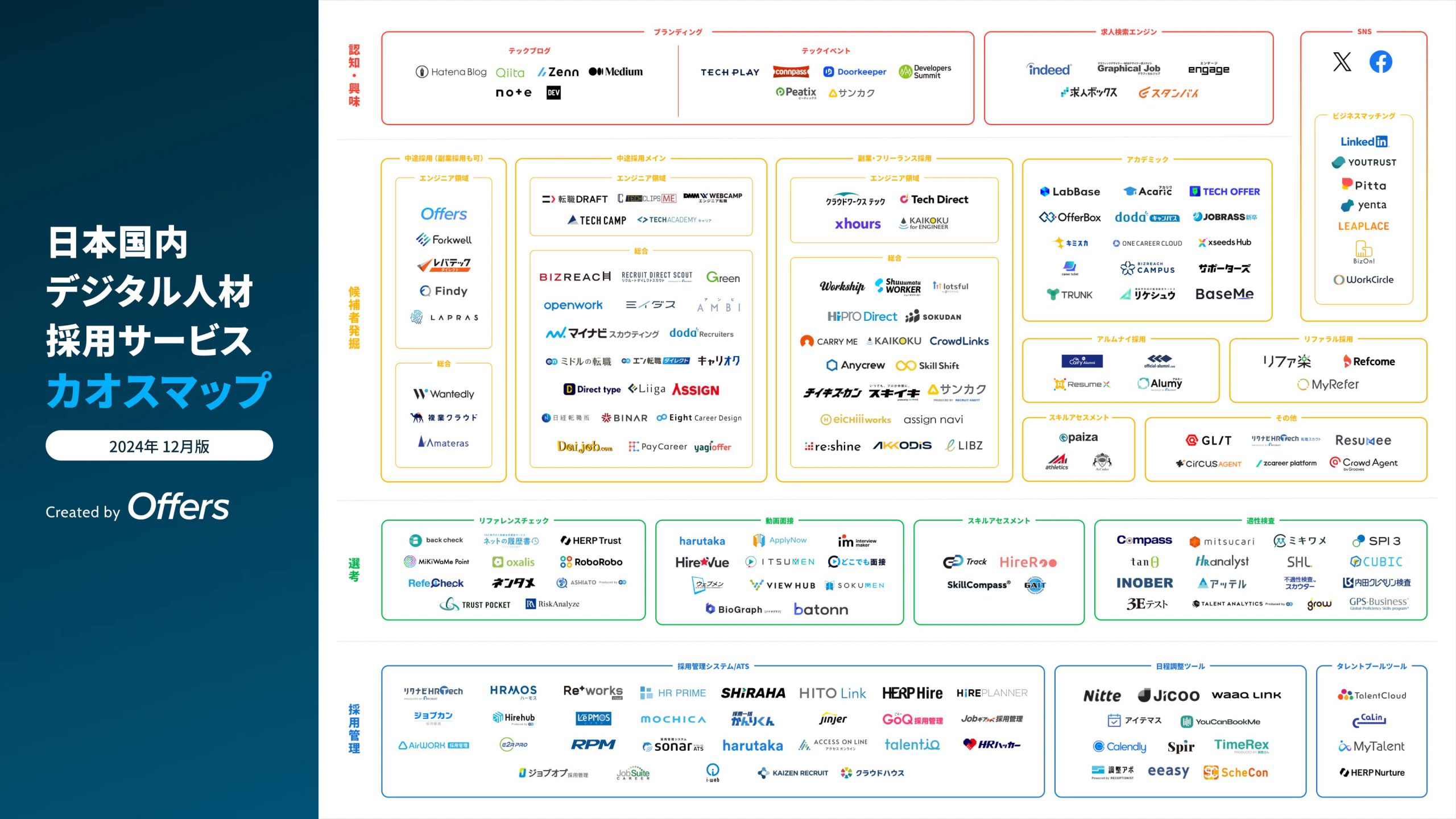

【2024年度版】デジタル人材採用に関わるシステム・ツールカオスマップ

デジタル人材の採用競争はさらに激化していくため、サービスやツールを効果的に活用することが求められます。しかし、採用コストの高騰や採用担当者の業務負荷増大により、多くの企業が従来の採用手法に限界を感じています。 そこで、最新の採用手法やツールを徹底調査し、「2024年度版 デジタル人材採用に関わるシステム・ツールカオスマップ」を作成しました。このカオスマップでは、デジタル人材採用に関するサービスをカテゴリに分けて紹介しています。最適なツールを選定し、採用コストを最適化しながら、競争の激しい市場で優秀なデジタル人材を確保するためにぜひお役立てください。

\ 自社にぴったりのデジタル人材採用サービスがわかる! /

エンジニア採用が難しい理由を理解しよう

近年、エンジニアの採用はますます難しくなっています。市場競争の激化や求められるスキルの多様化など、様々な要因が影響しています。特に、企業が求めるスキルセットと応募者のスキルが合致しないケースが多く、ミスマッチが生じやすい状況です。また、エンジニアの期待に応える企業側の条件が整わないことも、応募者が集まりにくくなる要因の一つです。このセクションでは、エンジニア採用が難しい理由を明らかにし、企業がどのように対応すべきかを考察します。

市場競争が激化している現状

エンジニア業界は、急速に成長しているため、企業間の競争が非常に激しくなっています。特に、デジタル化が進む中で、AI(Artificial Intelligence)やデータサイエンス、クラウドコンピューティングなどの分野では優秀なエンジニアが求められています。このような状況下では、企業が優秀な人材を獲得するためには、魅力的な条件を提示しなければなりません。しかし、条件を引き上げると、企業の予算にも影響が出てきます。このように、選考に応募者を集めるためには、企業自身も戦略を見直す必要があるでしょう。

さらに、競争が激化する中で、企業の知名度やブランド力も重要な要素となります。知名度の低い企業が優秀なエンジニアを採用するためには、独自の魅力をアピールする必要があります。企業文化や働き方、キャリアアップの機会など、求職者にとって魅力的な情報を提供することが求められます。

求められるスキルの多様化と変化

エンジニアに求められるスキルは、技術の進化に伴って次々と変化しています。過去には特定のプログラミング言語やフレームワークのスキルが重視されていましたが、現在ではチームでの協働能力や問題解決能力など、ソフトスキルも重要視されるようになりました。このような多様なスキルセットを持つ人材を見つけることは容易ではありません。

また、スキルのアップデートが速い業界であるため、企業側は常に最新の技術に対応した教育や研修を提供しなければなりません。したがって、採用の際には、応募者が将来的にどのようなスキルを身につける意欲があるのかも重要なポイントとなります。これにより、企業は単に即戦力を求めるだけでなく、成長の可能性を持つ人材を見極める力が求められます。

応募者の期待と企業の条件のミスマッチ

応募者が企業に期待する条件と、企業が提示する条件のミスマッチも、採用が難しい理由の一つです。例えば、リモートワークやフレックスタイム制度を希望する求職者が多い中で、従来の出社型の勤務体系を続ける企業は、応募者を集めることが難しくなります。

また、給与や福利厚生に対する期待も高まっています。特に、若い世代のエンジニアは、給与だけでなく、働きやすさや成長機会を重視する傾向があります。これに対して企業が柔軟に対応しなければ、優秀な人材を逃してしまうことになります。企業は、応募者の期待を理解し、必要に応じて条件を見直すことが重要です。

エンジニア採用で苦戦する企業の共通点を探る

エンジニア採用が難しいと感じる企業には、いくつかの共通点があります。特に、採用活動における戦略やプロセスに問題がある場合が多いです。ここでは、企業が抱える課題を明らかにし、その改善策を考察します。

求人内容が魅力的でないケース

求人内容が魅力的でない場合、優秀な応募者を逃してしまう可能性が高くなります。具体的には、仕事内容や求めるスキルが曖昧であったり、他の企業に比べて魅力に欠ける条件を提示していることが多いです。求職者は、複数の選択肢を持っているため、企業の求人票が目を引くものでなければ応募しないでしょう。

そのため、求人票を作成する際には、具体的な業務内容や働く環境、チームの雰囲気などを明確に示すことが重要です。また、魅力的なキャリアパスや福利厚生についても触れ、求職者が興味を持つような文面を心がけることが必要です。

選考プロセスが長すぎる問題

選考プロセスが長くなると、優秀な人材を逃すリスクが高まります。エンジニアの人材は、他の企業からも引き合いが多いため、迅速な選考が求められます。長引く選考は、候補者に対して不安を与え、他の企業への応募を進めさせる要因にもなります。

迅速な選考を実現するためには、選考フローを見直し、必要なステップを明確にし、効率的に進めることが重要です。例えば、書類選考や一次面接をオンラインで行うことで、時間を短縮することができます。また、選考基準を明確にし、無駄なステップを省くことも効果的です。

企業文化や働き方の情報不足

企業文化や働き方の情報が不足していると、応募者は企業に対して不安を感じてしまいます。特に、リモートワークやフレックスタイム制度を導入している企業は、その具体的な運用方法や文化をしっかりと伝える必要があります。情報が不足すると、求職者にとって魅力的に映らず、応募をためらう要因となります。

企業は、自社の文化や働き方をしっかりとアピールすることで、求職者が安心して応募できる環境を整えることが重要です。また、社員の声を取り入れたコンテンツを作成することも、応募者にとって安心感を与える要素となります。

エンジニア採用のコツを知ろう

エンジニア採用を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。ターゲット層に合った求人票の作成や選考基準の柔軟性を確保することで、より多くの応募者を集めることができます。このセクションでは、エンジニア採用のコツを具体的に紹介します。

ターゲット層に合った求人票の作成

求人票は、ターゲット層に合わせた内容で作成することが重要です。例えば、新卒エンジニアを対象とする場合は、成長機会や研修制度を強調し、中途採用の場合は即戦力となるスキルを重視する内容にするなど、求職者が興味を持つポイントを明確にすることが求められます。

また、企業のビジョンや文化を反映させることで、求職者により自社を理解してもらいやすくなります。具体的な業務内容やチームの雰囲気を伝えることで、応募者の応募意欲を高めることができます。

選考基準の明確化と柔軟性の確保

選考基準を明確にすることで、採用活動の透明性を高めることができます。しかし、基準が厳しすぎると、優秀な人材を逃すことにもなりかねません。そのため、選考基準には一定の柔軟性を持たせることが大切です。

特に、技術的なスキルだけでなく、応募者のポテンシャルや成長の可能性に目を向けることで、より多様な人材を受け入れることができます。これにより、企業は多様性を持ったチームを形成し、イノベーションを促進することができるでしょう。

効果的な面接方法の導入

面接は、応募者との重要な接点です。効果的な面接方法を導入することで、応募者のスキルや人間性をより正確に評価することができます。例えば、実技試験や課題を通じて、実際の業務に近い形で評価する方法が有効です。

また、面接官は応募者とのコミュニケーションを大切にし、リラックスした雰囲気を作ることが求められます。これにより、応募者は自身のスキルや経験をよりアピールしやすくなります。企業側も、適切な質問を通じて、応募者の能力を引き出すことが大切です。

エンジニア採用が難しい理由とは

エンジニアの採用が難しい理由は、多岐にわたります。応募者数が少ないという現状や、企業の知名度不足、採用活動にかけるリソースの不足といった要因が影響しています。このセクションでは、これらの要因について詳しく考察します。

応募者数が少ない現状

エンジニア市場は、需要と供給のバランスが崩れています。特に、高度なスキルを持つエンジニアは、数が限られているため、企業はその確保に苦労しています。特に専門性の高い技術や、新興技術に対する知識を持った人材はさらに希少です。

このため、企業はより多くの応募者を集めるために、求人条件を見直す必要があります。例えば、技術スキルだけでなく、学習意欲やコミュニケーション能力など、ポテンシャルを重視した採用を行うことが求められます。

企業の知名度やブランド力の影響

企業の知名度やブランド力が低い場合、優秀なエンジニアを引き寄せるのが難しくなります。特に、新興企業やスタートアップでは、大手企業と比較して知名度が低く、優秀な人材を確保するのが困難です。

そのため、企業は自社の魅力をしっかりとアピールし、求職者に対して自社が働く価値を伝えることが重要です。企業文化や成長機会、福利厚生など、他の企業と差別化できるポイントを明確にすることで、応募者を引きつけることができるでしょう。

採用活動のリソース不足

採用活動にかけるリソースが不足している場合、企業の採用活動は効率的に進まなくなります。特に中小企業では、人事部門が小規模であるため、採用活動に十分な時間や労力をかけることができないことが多いです。

このような状況を改善するためには、採用活動をサポートするツールやシステムの導入が効果的です。例えば、応募者管理システム(ATS)を導入することで、応募者の情報を一元管理し、選考プロセスを効率化することができます。

インフラエンジニア採用の課題を考える

インフラエンジニアの採用には、特有の課題があります。専門性の高いスキルセットが求められるため、企業は優秀なインフラエンジニアを見つけることが難しくなっています。このセクションでは、インフラエンジニア採用の課題を詳しく考察します。

専門性の高いスキルセットの必要性

インフラエンジニアは、システムの設計や運用において非常に専門的なスキルを必要とします。特に、クラウドコンピューティングやネットワークセキュリティに関する知識は必須です。このような専門スキルを持つ人材は限られているため、採用競争は非常に厳しくなります。

企業は、必要なスキルを具体的に示した求人票を作成し、求職者にわかりやすく伝えることが求められます。また、インフラエンジニアの成長を支援するための教育制度やキャリアパスを提供することで、より多くの応募者を引き寄せることが可能です。

市場の需要と供給の不均衡

インフラエンジニアに対する市場の需要は高まる一方で、供給は追いついていない状況です。特に、デジタル化が進む中で、企業はインフラエンジニアを必要としていますが、専門的なスキルを持つ人材が不足しています。

このような状況下では、企業は採用条件を見直す必要があります。例えば、未経験者やポテンシャルのある人材を積極的に採用し、社内で育成することも一つの手段です。これにより、長期的な視点で必要な人材を確保することが可能になります。

リモートワークの普及による競争の激化

リモートワークの普及は、エンジニア採用の競争を激化させています。地理的な制約がなくなることで、全国どこからでも優秀な人材と競争しなければならなくなりました。このため、企業はリモートワーカーに対して魅力的な条件を提示する必要があります。

リモートワークを導入している企業は、柔軟な働き方や福利厚生の充実をアピールし、求職者にとって魅力的な環境を提供することが求められます。これにより、他社との差別化を図ることができるでしょう。

【2024年度版】デジタル人材採用に関わるシステム・ツールカオスマップ

デジタル人材の採用競争はさらに激化していくため、サービスやツールを効果的に活用することが求められます。しかし、採用コストの高騰や採用担当者の業務負荷増大により、多くの企業が従来の採用手法に限界を感じています。 そこで、最新の採用手法やツールを徹底調査し、「2024年度版 デジタル人材採用に関わるシステム・ツールカオスマップ」を作成しました。このカオスマップでは、デジタル人材採用に関するサービスをカテゴリに分けて紹介しています。最適なツールを選定し、採用コストを最適化しながら、競争の激しい市場で優秀なデジタル人材を確保するためにぜひお役立てください。

\ 自社にぴったりのデジタル人材採用サービスがわかる! /

エンジニア採用が難しい企業の特徴を分析する

エンジニア採用が難しい企業には、いくつかの共通した特徴があります。これらの特徴を理解することで、採用活動の改善策を見つける手助けになります。このセクションでは、エンジニア採用に苦戦する企業の特徴を分析していきます。

採用戦略が一貫していない企業

採用戦略が一貫していない場合、企業は求職者に対して混乱を招くことになります。例えば、過去に採用した人材の特性や成功事例が反映されていない場合、同じミスを繰り返す可能性が高まります。また、採用活動における目標や方針が不明確であると、採用担当者や面接官が適切な判断を下すことが難しくなります。

そのため、企業は採用戦略を見直し、一貫した方針を持つことが重要です。具体的には、採用基準を明確にし、全ての関係者が理解できるように周知することが必要です。これにより、採用活動の精度を向上させることができます。

社内のコミュニケーション不足

社内のコミュニケーションが不足していると、採用活動においても情報の共有ができなくなります。特に、技術的な要件や求める人物像について、現場の意見が反映されていない場合、採用活動におけるミスマッチが生じやすくなります。

このような状況を改善するためには、採用活動に関わる全ての人が意見を出し合い、情報を共有することが重要です。定期的な会議やワークショップを開催し、採用基準や戦略について議論することで、より効果的な採用活動が実現できます。

フィードバックが不十分な選考プロセス

選考プロセスにおいてフィードバックが不十分であると、応募者に対して不信感を与えることになります。特に不採用となった場合に、理由が不明確であると、応募者は企業に対してネガティブな印象を抱くことが多いです。

企業は、選考プロセスを通じて得た情報をもとに、応募者に対して適切なフィードバックを行うことが求められます。これにより、企業の透明性が向上し、応募者との信頼関係を築くことができるでしょう。

エンジニア採用の成功事例を参考にする

エンジニア採用の成功事例は、他の企業が見習うべき貴重な情報源です。成功した企業の求人内容や選考プロセスを分析することで、自社の採用活動を改善するヒントを得ることができます。このセクションでは、成功事例を通じて具体的な改善策を考察します。

他社の成功した求人内容の分析

成功した企業の求人内容には、いくつかの共通点があります。まず、仕事内容が具体的に記載されており、求職者がどのような業務に従事するのかを明確に理解できるようになっています。また、成長機会やチームの雰囲気についても触れられており、応募者に魅力を伝える工夫がなされています。

さらに、福利厚生やリモートワークの制度についても具体的に記載されており、応募者にとって魅力的な条件を提示しています。企業は、成功事例を参考にし、自社の求人票を改善することで、より多くの応募者を集めることができるでしょう。

効果的な選考プロセスの事例

効果的な選考プロセスを導入している企業も多くあります。特に、オンライン面接や実技試験を活用することで、迅速かつ効率的に選考を進めることができます。また、グループ面接やケーススタディを通じて、応募者のチームワークや問題解決能力を評価する企業も増えています。

これにより、企業はより多様な視点から応募者を評価することができ、適切な人材を見極める力を高めています。成功事例を参考に、自社の選考プロセスを見直し、改善することが求められます。

成功した企業文化の特徴

成功した企業は、独自の企業文化を持っていることが多いです。特に、オープンなコミュニケーションやフラットな組織構造を持つ企業は、エンジニアが働きやすい環境を提供しています。これにより、社員のエンゲージメントが高まり、採用活動にも良い影響を与えています。

企業は、自社の文化を明確にし、求職者に伝えることで、より多くの応募者を引き寄せることができます。成功した企業文化を参考に、自社の文化を見直すことが重要です。

エンジニア採用の選考基準を見直す重要性

エンジニア採用において、選考基準を見直すことは非常に重要です。必要なスキルや経験を再評価することで、より適切な人材を確保することができます。このセクションでは、選考基準を見直す意義について考察します。

必要なスキルと経験の再評価

エンジニアの採用基準は、時代とともに変化します。特に、技術の進化に伴い、必要なスキルや経験も変わってきます。そのため、企業は定期的に採用基準を見直し、最新の市場動向に合わせた基準を設定することが重要です。

例えば、新技術が登場した場合、その技術に関するスキルを持った人材を求めるのか、それとも他のスキルを重視するのかを再評価する必要があります。これにより、企業は市場のニーズに合った人材を採用することができるでしょう。

多様性を考慮した選考基準の設定

多様性を重視した選考基準を設定することも重要です。特に、異なるバックグラウンドや経験を持つ人材を受け入れることで、チームの創造性や問題解決能力が向上します。企業は、選考基準を見直す際に、多様性を考慮した基準を設定することが求められます。

これにより、企業はより広範な人材プールから応募者を選ぶことができ、競争力を高めることができます。多様性を考慮することで、新しいアイデアや視点を取り入れることができ、企業の成長にも寄与します。

柔軟な働き方を考慮した基準の導入

柔軟な働き方を考慮した選考基準を導入することも重要です。特に、リモートワークやフレックスタイム制度を希望する求職者が増えているため、企業はこれらの要素を選考基準に取り入れる必要があります。

企業は、求職者のライフスタイルや働き方に対する期待を理解し、それに柔軟に対応することで、より多くの応募者を引き寄せることができます。柔軟な働き方を提供することで、求職者にとって魅力的な企業となるでしょう。

効果的な求人広告の出し方とは

効果的な求人広告を作成することは、エンジニア採用において非常に重要です。ターゲット層に響く言葉の選定やビジュアル要素の活用が求められます。このセクションでは、効果的な求人広告の出し方について考察します。

ターゲット層に響く言葉の選定

求人広告において、ターゲット層に響く言葉を選定することが重要です。例えば、若手エンジニアを対象とする場合は、成長機会や学びの環境を強調することが効果的です。また、中堅やシニア層を対象にする場合は、キャリアパスやリーダーシップの機会をアピールすることが求められます。

このように、ターゲット層に応じた言葉を使用することで、求職者の興味を引きつけることができます。求人広告は、応募者にとってわかりやすく、魅力的な内容である必要があります。

ビジュアル要素の活用と工夫

ビジュアル要素を活用することで、求人広告の魅力を高めることができます。例えば、チームの写真やオフィスの雰囲気を伝える画像を掲載することで、求職者に具体的なイメージを与えることができます。また、企業の文化や働き方を視覚的に表現することで、応募者の興味を引くことができます。

ビジュアル要素は、言葉だけでは伝えきれない情報を補完する役割を果たします。求人広告においては、ビジュアルとテキストをうまく組み合わせることが重要です。

求人広告の掲載先の選定

求人広告の掲載先の選定も重要なポイントです。ターゲット層が利用するプラットフォームを意識し、その媒体に合わせたアプローチを行うことが求められます。例えば、若手エンジニア向けにはSNSやジョブボードを活用し、中堅層には専門的な求人サイトを利用することが効果的です。

さらに、リファラル採用を促進するために、社内のネットワークを活かすことも重要です。社員が自身の知人に求人を紹介することで、より信頼性の高い応募者を確保することができます。

フルリモートや副業採用のメリットを知る

フルリモートや副業採用は、エンジニア採用において新たな選択肢として注目されています。これらの働き方には多くのメリットがあり、企業はそれを活用することで優秀な人材を確保することができます。このセクションでは、フルリモートや副業採用のメリットについて考察します。

フルリモートの導入による応募者の増加

フルリモート制度を導入することで、全国各地から優秀な人材を集めることが可能になります。地理的な制約がなくなることで、より多くの応募者が自社に興味を持つようになります。

また、フルリモートは、求職者にとって働きやすい環境を提供し、ライフスタイルに合わせた働き方を実現することができます。これにより、エンジニアの応募意欲を高めることができるでしょう。

副業採用がもたらす多様な人材の確保

副業を許可することにより、多様なバックグラウンドを持つ人材を確保することができます。特に、副業を持つエンジニアは、異なる業界やプロジェクトでの経験を活かし、企業に新たな視点をもたらすことが期待されます。

また、副業を許可することで、求職者にとって魅力的な企業となるため、応募者の集まりやすさが向上します。副業を持つエンジニアは、自身のスキルを磨く機会も増え、企業にとってもメリットがあります。

柔軟な働き方が企業に与える影響

フルリモートや副業採用を導入することで、企業は柔軟な働き方を実現することができます。これにより、エンジニアのライフスタイルに合わせた働き方が可能になり、働きやすい環境が整います。

結果として、社員のエンゲージメントが高まり、離職率の低下にもつながるでしょう。柔軟な働き方を導入することで、企業はより持続可能な成長を実現することができます。

まとめ

エンジニア採用が難しい理由には、様々な要因が存在します。市場競争の激化や求められるスキルの多様化、企業の条件と応募者の期待のミスマッチなど、企業はこれらの課題に対処する必要があります。

採用活動を成功させるためには、求人内容の魅力を高め、選考プロセスを効率化し、企業文化や働き方を明確に伝えることが重要です。さらに、フルリモートや副業採用を導入することで、より多様な人材を確保し、企業の成長に寄与することができるでしょう。

【2024年度版】デジタル人材採用に関わるシステム・ツールカオスマップ

デジタル人材の採用競争はさらに激化していくため、サービスやツールを効果的に活用することが求められます。しかし、採用コストの高騰や採用担当者の業務負荷増大により、多くの企業が従来の採用手法に限界を感じています。 そこで、最新の採用手法やツールを徹底調査し、「2024年度版 デジタル人材採用に関わるシステム・ツールカオスマップ」を作成しました。このカオスマップでは、デジタル人材採用に関するサービスをカテゴリに分けて紹介しています。最適なツールを選定し、採用コストを最適化しながら、競争の激しい市場で優秀なデジタル人材を確保するためにぜひお役立てください。

\ 自社にぴったりのデジタル人材採用サービスがわかる! /

見逃し動画も期間限定で公開中!

人材獲得競争が激化する中、従来の採用法だけでは優秀な人材確保が難しくなっています。当社のLIVEイベントでは、最新トレンドと実践ノウハウを専門家が解説。すでに1,000名以上の採用担当者・経営者が視聴中!⇒ 過去に開催されたイベントを確認する

【2025年3月】開催予定のイベント

【スカウトオタク vs AI 】採用市場で勝ち抜く1to1メッセージ戦略

業界最高数値/各媒体平均の5倍となるスカウト返信率を更新した峯氏をゲストにお招きし、採用市場で勝ち抜く1to1メッセージ戦略を徹底解説!

AI時代に備える「コスパが高い開発組織のつくり方」〜コスト→投資へ転換する組織戦略・マネジメント〜

数々の企業で開発組織の強化・成長を支援してきた組織づくりのプロ、久松氏をお招きし、「コスパの高い開発組織のつくり方」を徹底解説!

実例から学ぶ!note×Offersが語る、応募数×内定承諾率を高める採用広報戦略~ハイクラスエンジニアを惹きつける採用マーケティングの実践~

応募数増加や内定承諾率UPなどの成果を実現した企業の事例をもとに、効果的に採用広報を行うための企業の情報発信戦略を解説!